Interpunktionen

20.6.2019 – 6/2020

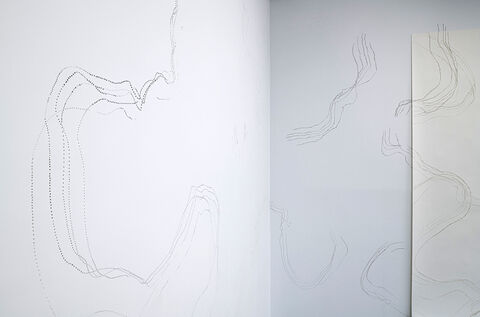

Meine Fingerspitzen werden mit Kappen aus Wachsfarbe präpariert. So umschließen die Hände keinen Stift, sondern bleiben offen und werden selbst zum Zeichenwerkzeug. Damit zeichne ich mit beiden Händen und allen Fingern direkt auf die Papiere, die lose vor der Wand hängen und den Raum auskleiden. Jede Berührung der Finger ist eine Verortung und hinterlässt eine immediate Spur des Farbabriebs, sie bezeugt meine Bewegung und zitiert oder verkörpert grundlegende Gesten des Fassens und Begreifens.

Die Dimensionen des Raumes und meine Bewegungen vor den Wänden wirken auf das Zeichnen zurück: Linien, Bögen und Schwünge zeichnen sich auf der Papierfläche ab. Vorausgegangene Bewegungen bleiben als Grafitspuren gegenwärtig und können später gelesen und nachvollzogen werden.

Die gestisch entstandenen Linien werden dann punktuell mit dem Bohrer, als Folgen von einzelnen Bohrlöchern, durch das Papier in die darunterliegende Wand übertragen. Ich perforiere die Linien, ich zerlege und übersetze sie. Den durch körperliche Aktion gezogenen Strichen folgt die maschinelle Übertragung in die Wand und eine analytische Transformation und Zergliederung. Die Dynamik der Striche wird durch Abstände und Größe der Bohrlöcher nachgebildet. Dieses Übertragen der Linien geschieht im Nachvollzug, das Durchbohren wiederholt die Striche und kommuniziert sie, ex negativo, als Folge von Löchern und Zwischenräumen in die Wand. Der nachvollziehende Zug ist zugleich Rückzug, re-trait, und Wiederholung

Die Wand, im Hintergrund der Papiere, war zunächst Unterlage, die dem Zeichnen den notwenigen Widerstand entgegenbrachte. Mit dem Bohren werden die originären Linien perforiert und durchlässig. Der Wandgrund, wird Bildgrund. Und zugleich schreibt sich das Motiv physisch, als Folge von Bohrlöchern, dem Baukörper ein. Indem ich Zeichnungen durchbohre, entstehen Löcher und räumliche Durchlässe in der Bildfläche.

Die durchbohrten Papiere werden abgenommen, die ursprüngliche Zeichnung auf Papier hat ihren Status verändert, sie wurde mit dem Vorgang des Bohrens zur Vorlage und Schablone. Das gebohrte Bild, nun Lochpause und prägnantes Abbild, tritt hinter ihrer gezeichneten Vorlage soweit zurück, dass sich das Motiv als beides zeigt: als etwas Gemachtes und als etwas, das sich – als präsentes Bild, in Abwesenheit – nur andeutet, in Pausen, Löchern und Zwischenräumen. Das Bohren ist ein zeichnendes Verfahren, welche sich nicht auf-, sondern (durch und durch) einzeichnet. Aber das Bild ist nicht da, es erscheint nur so und entsteht in der Differenz zwischen Gedachtem und Gemachtem.

Die durchbohrten Grafitzeichnungen sind indessen zu Schablonen geworden. Sie werden von der Wand auf drei große Platten am Boden gelegt. Diese Platten sind Arbeitsfläche und Sockel zugleich, sie dienen als Ablage und als Schneideunterlage zugleich. Sie liegen vor dem Fenster und lassen den Ausblick aus dem Fenster offen, aber wenden die Aufmerksamkeit auf den Boden – von der vertikalen Aus- und Ansicht in die horizontal übersichtliche Ebene eines Plans.

Aus den durchbohrten Papieren schneide ich Ausschnitte, die ich dann, wiederum als Bilder, an die Wand bringe. Die übrigen Papierbahnen bleiben, über einander gelegt, auf den Platten liegen. Die leeren Ausschnitte öffnen den Blick auf eine darunterliegende, gebohrte Papierfläche, sodass die Folgen der Bohrlöcher von darunterliegenden Motiven unterbrochen werden.

Im Verlauf dieses Prozesses ändert die Bildlichkeit ihren Status, während sie, in Abwesenheit, durch die Löcher hindurch, stets gegenwärtig ist.